立夏时节,麦田已褪去初春的稚嫩,青绿的麦浪间泛起一层浅黄。

与之形成鲜明对比的,是身着背后印有“第四次全国文物普查新密市普查队”的队员们。他们肩背无人机、手持RTK测量仪,穿梭在青砖黛瓦中,行进于银溪麦陇之上,将此次“四普”中新发现文物点进行测绘后悉数登记在册。

新密市“四普”队员们深入乡村社区,通过走访当地老人、查阅地方史志,截至目前,已完成对881处不可移动文物的复查,并新发现不可移动文物62处。

新密市“四普”队员们深入乡村社区,通过走访当地老人、查阅地方史志,截至目前,已完成对881处不可移动文物的复查,并新发现不可移动文物62处。

水渠和党校被纳入“新发现文物”

新密市宏伟灌渠修建于上世纪70年代,在此次文物普查中,已被纳入新发现的文物点。

灌渠西起超化镇周岗村,东至大隗镇双楼村,全长15公里,修建于上世纪70年代,投入了23个大队4万群众耗时2年才得以完成。

△张福军向四普队员讲述宏伟渠的“前世今生”

“当年修水渠的时候我才15岁,还在上学。1977年7月15日我毕业,3天后我就开始用架子车把水泥从老城水泥厂拉到这里,拉一吨水泥给30块钱。”

5月9日下午,在新密市宏伟灌渠旁,65岁的张福军老人声音洪亮,滔滔不绝地向记者讲起他当年参与修水渠的故事,五十载光阴并未抹去他心底最深的记忆。当阳光掠过这位老村主任古铜色的面庞时,深陷的双眸漾动着对那段峥嵘岁月的追忆。

据了解,灌渠是为了便于当地百姓饮水灌溉而修建,在多地均有发现,例如在登封在文物普查中发现的双溪河渡槽,同样始建于上世纪70年代。

△古建筑是“四普”中重要一部分

新密市文物局党组成员、副局长王建功表示,新密市第四次全国文物普查坚持“应查尽查、应普尽普、应保尽保”工作原则,针对近现代重要史迹及代表性建筑,深入群众广泛收集线索。

除宏伟水渠外,此次普查队员还在超化镇任沟村,通过与村民交流,了解到关于“超化公社抗大式党校”的线索,进而展开实地调查与确认。

这座元代庙宇供奉着“宋代神医”

晌午时分,在新密市大隗镇陈庄村,十数辆摩托车陆续经过,“突突突”的发动机声让洪山庙前的小道热闹起来。细问之下才知道,原来大家都急着去看附近豫剧三团的演出。

相较演出,对记者吸引最大的还是这座洪山庙,因为小庙里供奉的并非常见的仙佛,而是出生于北宋末年的一代神医“洪山真人”,这也是洪山庙名字的由来。

△洪山庙建筑群全貌

洪山庙始建于元代,明、清曾多次续修,清乾隆时期为普济观。现存山门、大殿、寝殿、药王殿、祖师殿、钟鼓殿等建筑16座,共44间。山门正中上方,镶嵌着大明万历二十五年密县知县杨爱题写的“普济观”石匾。庙内现存有明、清时期碑刻18通。

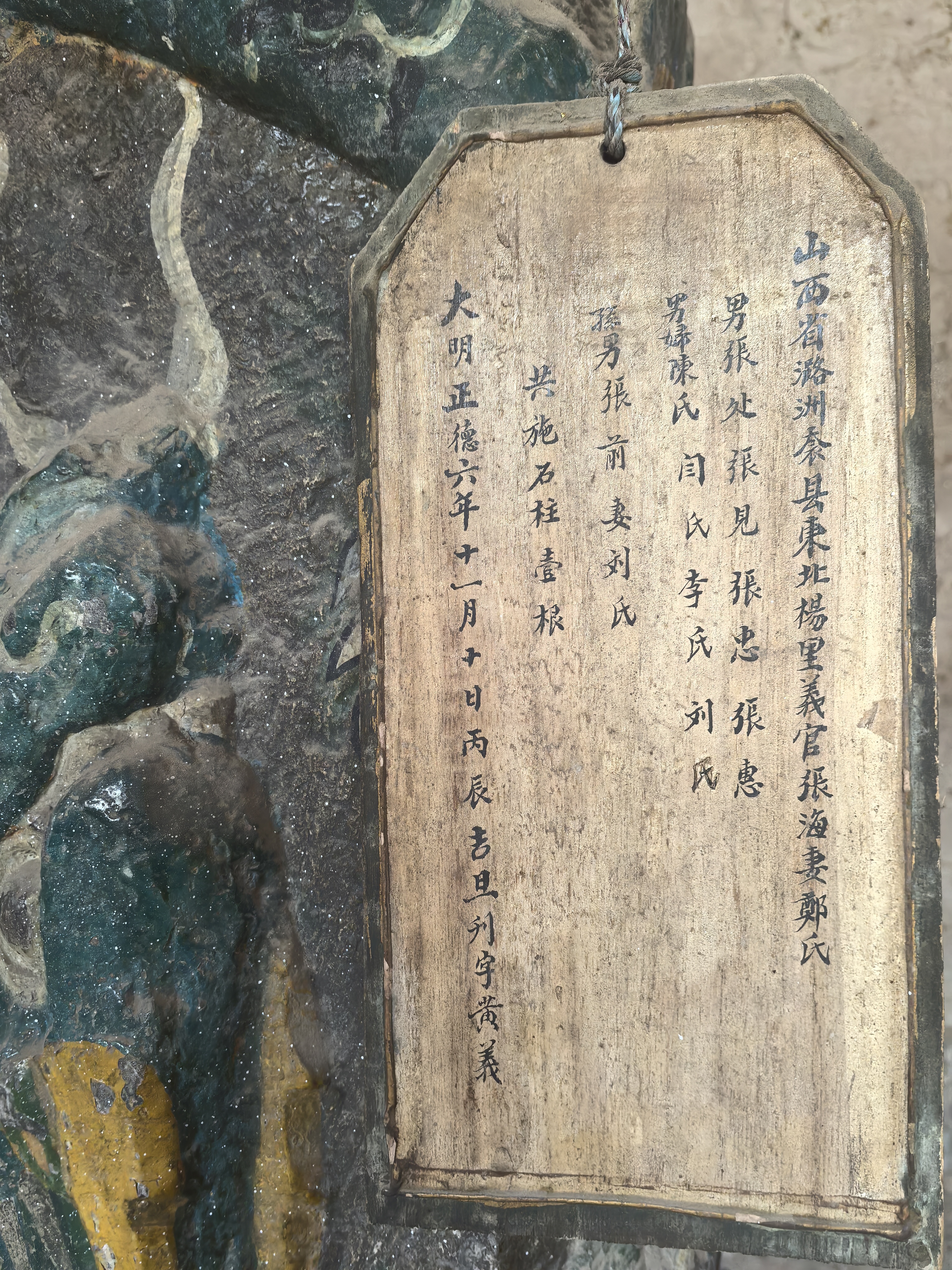

经调查队员多方了解后才得知,这些精美石柱是由明朝时期周边“善人”捐助修建,来表达对生活吉祥如意的期盼。

最引人注目的,莫过于大殿中四根蟠龙石柱,每根粗约1.3米,上浮雕两条或升或降的蟠龙。八条蟠龙形态各异,或似腾空入云,或似探海潜渊,或似飞云流火,或似呼风唤雨,条条张牙舞爪,活灵活现。

△蟠龙柱上悬挂的讲解牌

据现存清乾隆三年旧碑记载:“洪山真人姓顾,原籍河北,出生于宋,举进士,以世乱隐居洪山,精通医术,尝奉召,医宋太后,疗兵马,投方辄愈。赐金帛不受,诏封“护国真牧灵应真人”,卒葬洪山。元代在此建庙以示纪念。”

大隗洪山庙古建筑保存基本完好,特别是大殿保存最为完整,建筑工艺复杂考究,为中原地区现存古建筑之精华。其石柱上雕刻的图案和内檐拱眼壁上的绘28幅戏剧人物画,形象逼真,栩栩如生,对研究元代建筑艺术和新密市豫剧的产生和发展有重要价值,现为第五批河南省重点文物保护单位。

王建功表示,下一步,新密市普查工作将继续集中精力开展不可移动文物新发现调查工作,形成《不可移动文物新发现专家意见汇编》。对已初步登记的新发现点位进行二次复核,重点核查信息准确性、文物保存现状及周边环境情况,确保数据真实可靠,高质量完成第四次全国文物普查工作。

王建功表示,下一步,新密市普查工作将继续集中精力开展不可移动文物新发现调查工作,形成《不可移动文物新发现专家意见汇编》。对已初步登记的新发现点位进行二次复核,重点核查信息准确性、文物保存现状及周边环境情况,确保数据真实可靠,高质量完成第四次全国文物普查工作。

豫公网安备 41010202002579号

豫公网安备 41010202002579号